সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে সম্প্রতি একটি গানের কলি প্রায়শই আমাদের চোখে পড়ে বা কানে বাজে— “একাত্তরের সেই মুক্তিযুদ্ধতে/ সুফি সম্রাট দেওয়ানবাগী বাবাজান…/ অস্ত্র ধরেছেন, যুদ্ধ করেছেন/ মুক্ত করেছেন বাংলা মায়ের প্রাণ…।” গানটি নিয়ে অন্তর্জাল দুনিয়ায় হাস্যরস আর কৌতুকের শেষ নেই। দেওয়ানবাগী পীর বা হুজুর হিসেবে পরিচিত মাহবুব-এ-খোদার ধর্মীয় মতাদর্শ কিংবা তার অনুসারীদের অতিভক্তি নিয়ে জনমনে বিতর্ক থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই ট্রল বা হাসি-তামাশার ধুলো সরিয়ে যদি আমরা ইতিহাসের দলিলে চোখ রাখি, তবে এক ভিন্ন সত্যের মুখোমুখি হতে হয়। ওই সত্যটি হলো একাত্তরের রণাঙ্গনে তিনি ছিলেন এক অসম সাহসী যোদ্ধা, একজন প্রশিক্ষিত প্লাটুন কমান্ডার।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কেবল রাজনৈতিক বা সামরিক ইতিহাস নয়; এটি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জনযুদ্ধে অংশগ্রহণের ইতিহাস। এই যুদ্ধে যখন পাকিস্তানি জান্তা বাহিনী ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে গণহত্যা ও নারী নির্যাতনে লিপ্ত ছিল, তখন কিছু আলেম ও সুফি সাধক ওই বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। শর্ষিণার পীর যখন বাঙালি নারীদের ‘গনিমতের মাল’ আখ্যা দিয়ে ফতোয়া দিচ্ছিলেন কিংবা জামায়াতে ইসলামীর নেতারা যখন বুদ্ধিজীবী নিধনের নকশা করছিলেন, ঠিক ওই সময়েই দেওয়ানবাগী হুজুরের মতো কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে, দেশপ্রেম ঈমানেরই অঙ্গ।

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও রাজনৈতিক সচেতনতা

মুক্তিযুদ্ধে দেওয়ানবাগী হুজুরের অংশগ্রহণ কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এর পেছনে ছিল দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সচেতনতা ও দেশপ্রেমের চর্চা। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল দিনগুলোতে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পশ্চিমাঞ্চলে ‘সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সত্তরের নির্বাচনের পর যখন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্রের নীলনকশা স্পষ্ট হতে শুরু করে, তখন তিনি কালক্ষেপণ না করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের নিয়ে যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ শুরু করেন। মূলত, ২৫ মার্চ কালরাতের আগে থেকেই তিনি মানসিক ও শারীরিকভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর তিনি প্রথমে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে রিফিউজি বা শরণার্থীদের সহায়তা ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেন। কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আধুনিক মারণাস্ত্রের মুখে কেবল দেশীয় অস্ত্র ও মনোবল দিয়ে যে টিকে থাকা সম্ভব নয়, তা তিনি দ্রুতই অনুধাবন করেন। ফলে সশস্ত্র যুদ্ধের পথ বেছে নেওয়া তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

সেক্টর-৩ এর প্লাটুন কমান্ডার ও দালিলিক প্রমাণ

একাত্তরের ১১ এপ্রিল, অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার গঠনেরও পূর্বে, তিনি ৭২ জন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মেড্ডায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগ দেন। তার এই যোগদান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং সুপরিকল্পিত। পরবর্তীতে তিনি তেলিয়াপাড়ায় ৩ নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টারে যান এবং সেখানে নির্বাচিত ৬০ জন যুবকের একটি প্লাটুনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার অবদানের বিষয়টি কেবল মুখের কথা নয় বরং দালিলিক প্রমাণসিদ্ধ। ভারতীয় রেকর্ড অনুযায়ী, তার ক্রমিক নম্বর এমএফ ভলিউম-৭, পৃষ্ঠা নং-১১। অন্যদিকে, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের রেকর্ড অনুযায়ী তাঁর ক্রমিক নম্বর ৩৪০৬৬। মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র এবং সমসাময়িক সেনা কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে, তিনি ছিলেন ৩ নম্বর সেক্টরের ‘এস’ ফোর্সের অধীনে একজন অত্যন্ত সক্রিয় প্লাটুন কমান্ডার। মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে তিনি দীর্ঘ আড়াই মাস সম্মুখযুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

সম্মুখ সমরে বীরত্বগাথা

দেওয়ানবাগী হুজুরের যুদ্ধের ময়দানে প্রথম সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহবাজপুরে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর তিনি সফল ‘টার্গেট অ্যাটাক’ পরিচালনা করেন। এই অপারেশনের সাফল্য মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এরপর মে মাসজুড়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে অংশ নেন।

এর মধ্যে ১১ মে সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাসড়কে অ্যামবুশ, ১২ মে মাধবপুরের বাগসাইর গ্রামে অ্যামবুশ এবং ১৬ মে তেলিয়াপাড়া ও চুনারুঘাট মহাসড়কে অ্যামবুশ পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ২৮ এপ্রিল মাধবপুর যুদ্ধ এবং ১৫ জুন মনতলা-হরষপুর যুদ্ধে তিনি সম্মুখভাগে থেকে লড়াই করেন। প্রতিটি অপারেশনে তার রণকৌশল এবং সাহসিকতা ছিল প্রশংসাযোগ্য।

যুদ্ধের একপর্যায়ে ৩ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর কে এম সফিউল্লাহ ১ নম্বর সেক্টরে (ত্রিপুরা/ধর্মনগর) একটি কোম্পানি পাঠানোর কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ওই বিশেষ কোম্পানির দায়িত্ব দিয়ে মাহবুব-এ-খোদা তথা দেওয়ানবাগী হুজুরকে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি ১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমানের সান্নিধ্যে দুই সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেন।

কমিশন প্রত্যাখ্যান ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত

রণাঙ্গনে তার নেতৃত্বগুণ, সাহসিকতা এবং ধীশক্তি তৎকালীন সেনাপতি এম এ জি ওসমানী এবং সেক্টর কমান্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। যুদ্ধের ময়দানে তার পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করে তাকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে ‘কমিশনড অফিসার’ পদে নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু জাগতিক পদ-পদবি বা ক্যারিয়ারের মোহ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি বিনয়ের সঙ্গে ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

তৎকালীন সেনা কর্মকর্তাদের তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন, “আমি একজন আলেম। ধর্মচর্চা ও শিক্ষাদানই আমার মূল পেশা। আমি যুদ্ধে এসেছি মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে, কোনো পেশা গ্রহণ করতে নয়। দেশ স্বাধীন হলে আমি আমার নিজের ভুবনে, অর্থাৎ ধর্মকর্মে ফিরে যাব।” তার এই উক্তি প্রমাণ করে, তিনি কোনো ব্যক্তিগত লাভের আশায় নয় বরং নিখাদ দেশপ্রেম থেকেই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

মোটিভেশন ও আধ্যাত্মিক শক্তি যোগান

সরাসরি যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখতেও তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। হোল্ডিং ক্যাম্পগুলোতে তিনি নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকার মানসিক শক্তি যোগাতেন, শপথ বাক্য পাঠ করাতেন এবং ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে তাদের নৈতিকতা বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করতেন। পাকিস্তানিরা যখন ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে তাদের বর্বরতাকে জায়েজ করার চেষ্টা করছিল, তখন দেওয়ানবাগী হুজুর মুক্তিযোদ্ধাদের বুঝিয়েছিলেন যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই প্রকৃত জিহাদ।

হেজামারার ঐতিহাসিক ঈদ জামাত ও ভবিষ্যদ্বাণী

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে দেওয়ানবাগী হুজুরকে ঘিরে সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং আলোচিত ঘটনাটি ঘটে ১৯৭১ সালের ১৯ নভেম্বর। দিনটি ছিল পবিত্র ঈদুল ফিতর। ভারতের হেজামারা শরণার্থী ক্যাম্প ও ৩ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে তখন হাজারও মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থী অবস্থান করছেন। স্বজন হারানোর বেদনা আর দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার অনিশ্চয়তায় ভারাক্রান্ত সবার মন।

সেই ঈদের জামাতে ইমামতি করার দায়িত্ব পড়ে মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মাহবুব-এ-খোদার ওপর। খুতবা দেওয়ার সময় তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। যুদ্ধের ভয়াবহতা আর মানুষের হাহাকারের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানান। একপর্যায়ে এক অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণী করে বসেন। তিনি বলেন, “আল্লাহর কসম! আগামী বকরা ঈদের আগে আমাদের দেশ স্বাধীন হবে। আমি আপনাদের নিয়ে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করব।”

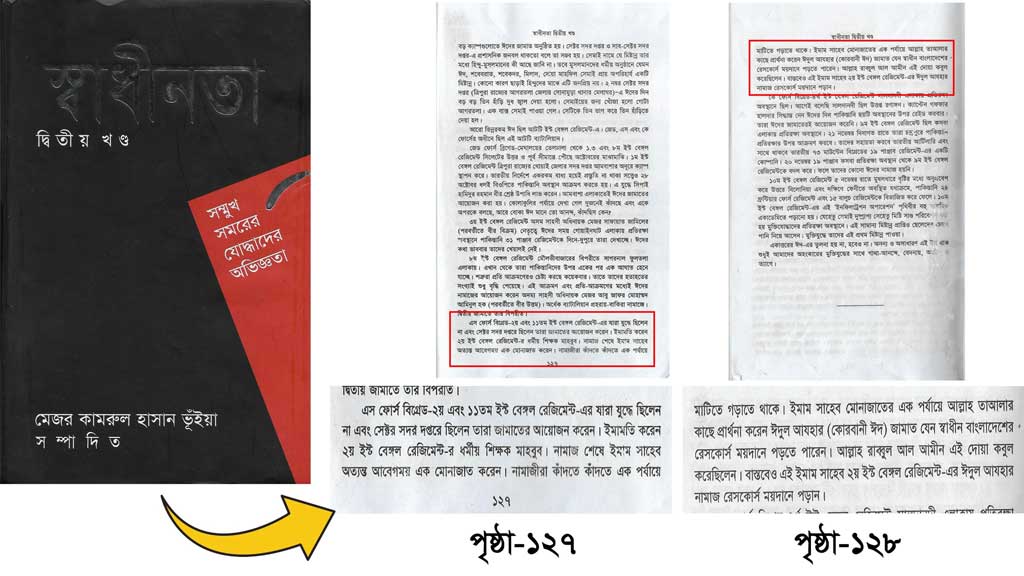

সেদিন উপস্থিত অনেক মুক্তিযোদ্ধা এবং সেনা কর্মকর্তার কাছে এই কথাটি অবাস্তব মনে হতে পারত। কিন্তু তার কণ্ঠে ছিল অগাধ বিশ্বাস। তৎকালীন সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) কে এম সফিউল্লাহ এবং মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া তাদের রচিত স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থে এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের গবেষক মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া তার বিখ্যাত ‘যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা’ গ্রন্থের ৩১৩ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

অলৌকিকভাবে হলেও সত্য যে, ওই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। এবং ১৯৭২ সালের ২৬ জানুয়ারি, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ঈদুল আজহার জামাত অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)। সেই ঐতিহাসিক জামাতেও ইমামতি করেছিলেন রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসা বীর মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মাহবুব-এ-খোদা দেওয়ানবাগী।

ইতিহাসের আয়নায় দেওয়ানবাগী

ব্যক্তিগত মতাদর্শ, তরিকত চর্চা বা ধর্মীয় ব্যাখ্যার কারণে দেওয়ানবাগী হুজুরকে নিয়ে সমাজে বিতর্ক থাকতে পারে, সমালোচনাও হতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে মতের ভিন্নতা থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার ‘মুক্তিযোদ্ধা’ সত্তাটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে। একাত্তরে তিনি যখন স্টেনগান কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তখন তিনি কোনো পীর বা দরবেশ ছিলেন না, ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক বাঙালি।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যখন সুফিবাদ বা মাজার সংস্কৃতিকে কেবল গান-বাজনা আর ধূপ-ধুনোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করি, তখন দেওয়ানবাগী হুজুরের এই ‘সোলজার’ বা সৈনিক সত্তাটি আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। তিনি প্রমাণ করে গেছেন, সুফিবাদ মানে হাত গুটিয়ে বসে থাকা বা বৈরাগ্য নয়; বরং প্রয়োজনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলাও সুফি দর্শনের এবং একজন মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব।

ইতিহাসের নির্মোহ বিশ্লেষণে হাসি-তামাশার আড়ালের এই সত্যটুকু স্বীকার করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। গান বা ট্রলের ঊর্ধ্বে উঠে একাত্তরের রণাঙ্গনে তার অবদানকে যথাযথ সম্মান জানানো আমাদের জাতীয় দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

লেখক: আরিফ রহমান; দর্শন, সুফিবাদ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষায়ক লেখক ও গবেষক